Reihen- und Parallelschaltungen¶

Die folgenden Lösungen beziehen sich auf die Übungsaufgaben zum Abschnitt Reihen- und Parallelschaltungen.

Reihen- und Parallelschaltungen von Stromquellen

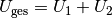

Bei einer Reihenschaltung von

Stromquellen addieren sich die Werte

der Spannungen

Stromquellen addieren sich die Werte

der Spannungen  zu einer

Gesamtspannung

zu einer

Gesamtspannung  . Wenn drei Batterien mit einer

Spannung von je

. Wenn drei Batterien mit einer

Spannung von je ![\unit[1,5]{V}](../_images/math/cd0d3af24b03bcdd8aad5e9a0a694d1c1ff551d7.png) in Reihe geschaltet werden, ergibt sich

somit folgende Gesamt-Spannung:

in Reihe geschaltet werden, ergibt sich

somit folgende Gesamt-Spannung:![U_{\mathrm{ges}} &= U_1 + U_2 + U_3 = \unit[1,5]{V} + \unit[1,5]{V} +

\unit[1,5]{V} = \unit[4,5]{V}](../_images/math/64ec44abc173879877dbdc7ba41f4d0c46771170.png)

Bei einer Parallelschaltung von (gleichartigen) Stromquellen ist die Gesamtspannung gleich der Spannung einer einzelnen Stromquelle.[1] Eine Parallelschaltung zweier

![\unit[1,5]{V}](../_images/math/cd0d3af24b03bcdd8aad5e9a0a694d1c1ff551d7.png) -Batterien liefert somit eine

Gesamt-Spannung von ebenfalls

-Batterien liefert somit eine

Gesamt-Spannung von ebenfalls ![\unit[1,5]{V}](../_images/math/cd0d3af24b03bcdd8aad5e9a0a694d1c1ff551d7.png) .

.

Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen

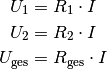

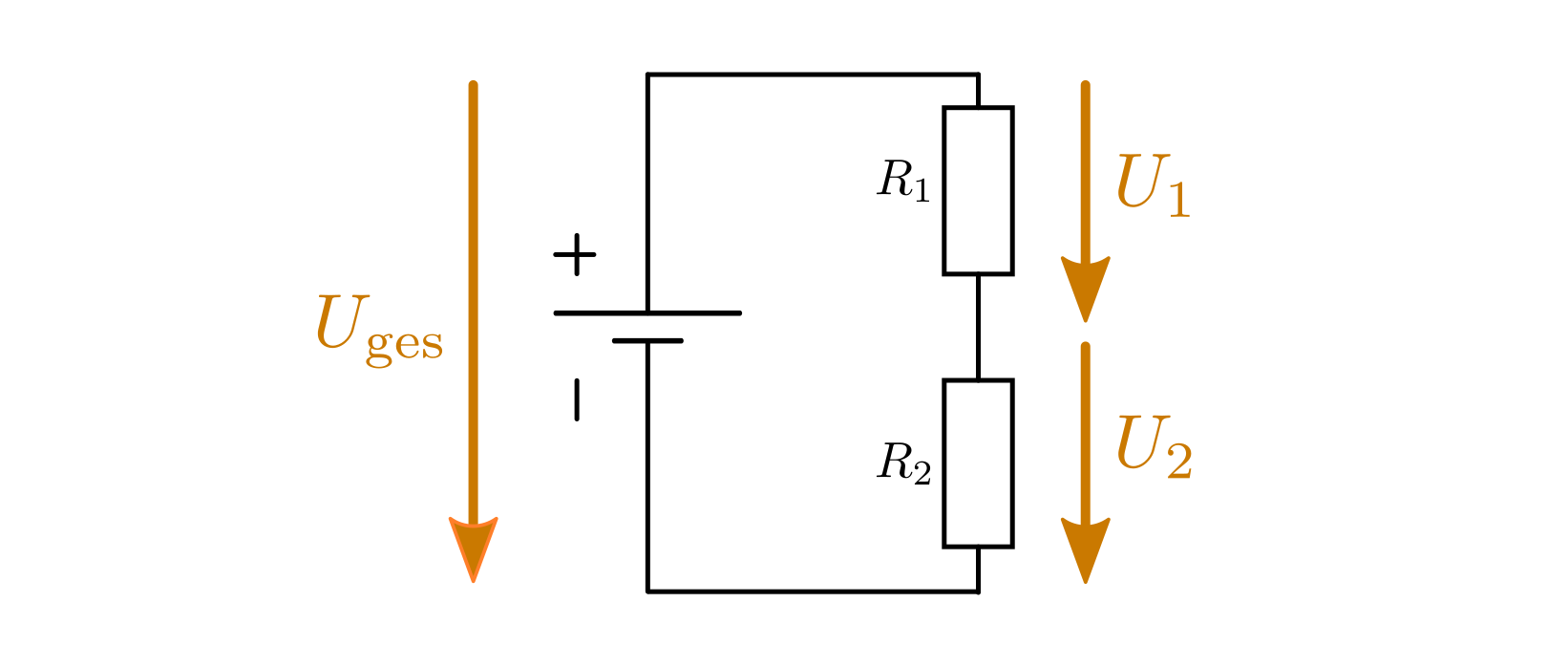

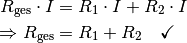

Bei einer Reihenschaltung von Widerständen treten keine Verzweigungen auf; in jeden Netzwerk-Knoten fließt somit gleich viel Strom hinein, wie aus ihm auch wieder hinausfließt. Es gilt somit

an allen Stellen in

der Schaltung.

an allen Stellen in

der Schaltung.Eine Reihenschaltung bildet zudem gemeinsam mit der Spannungsquelle eine Masche. Innerhalb dieser Masche ergeben alle Spannungen in Summe Null. Nach dem Ohmschen Gesetz gilt:

SVG: Netzwerk-Knoten (Loesung)Aus der Maschenregel ergibt sich:

Setzt man die aus dem Ohmschen Gesetz resultierenden Ausdrücke in diese Gleichung ein, so erhält man:

Die Formel

für die Reihenschaltung zweier

Widerstände folgt somit unmittelbar aus dem Ohmschen Gesetz sowie der

Kirchhoffschen Maschenregel.

für die Reihenschaltung zweier

Widerstände folgt somit unmittelbar aus dem Ohmschen Gesetz sowie der

Kirchhoffschen Maschenregel.

In einer Parallelschaltung ist die Gesamt-Stromstärke

gleich der Summe der (Teil-)Stromstärken

gleich der Summe der (Teil-)Stromstärken  . Betragen die Stromstärken

. Betragen die Stromstärken  und

und  in zwei

Stromzweigen

in zwei

Stromzweigen ![\unit[1,8]{A}](../_images/math/c72ea2dc51d44dba311c753c0d426e0b8b592e08.png) bzw.

bzw. ![\unit[2,2]{A}](../_images/math/d5c0950bdc5742671ea40cebf41a75afddb599b4.png) , so ergibt sich

damit folgende Gesamt-Stromstärke:

, so ergibt sich

damit folgende Gesamt-Stromstärke:![I_{\mathrm{ges}} = I_1 + I_2

= \unit[1,8]{A} + \unit[2,2]{A} = \unit[4,0]{A}](../_images/math/01bec08971aafa41c4f869243425cb6ce0d9a4ce.png)

Die Gesamt-Stromstärke beträgt somit

![I_{\mathrm{ges}} = \unit[4,0]{A}](../_images/math/f720c3c4116565666b0401b43f6ef440b5819969.png) .

.

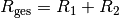

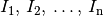

Bei einer Reihenschaltung ist der Gesamtwiderstand

gleich der Summe der einzelnen Widerstandswerte; für eine Reihenschaltung

zweier Widerstände

gleich der Summe der einzelnen Widerstandswerte; für eine Reihenschaltung

zweier Widerstände ![R_1 = \unit[100]{\Omega }](../_images/math/765718886c822c300c5a329d7d8965dc29065630.png) und

und ![R_2 =

\unit[50]{\Omega }](../_images/math/9131a934f765a0aacf3e303cee3b44c01ee9553f.png) gilt somit:

gilt somit:![R_{\mathrm{ges}} = R_1 + R_2 = \unit[100]{\Omega } + \unit[50]{\Omega } =

\unit[150]{\Omega }](../_images/math/71448c8e0312e13006bbaaabd572427e2e50fb1b.png)

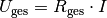

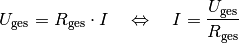

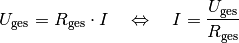

Durch Einsetzen des Werts der anliegenden Spannung

![U_{\mathrm{ges}} =

\unit[9]{V}](../_images/math/4c8269fc46a04ee7c7148bea9711f761cb78d75f.png) und des Gesamtwiderstandes

und des Gesamtwiderstandes ![R_{\mathrm{Ges}} =

\unit[150]{\Omega}](../_images/math/4e71cf8fc29fa74be607df17268154ca7ece8a76.png) in das Ohmsche Gesetz

in das Ohmsche Gesetz  folgt damit für die fließende Stromstärke

folgt damit für die fließende Stromstärke  :

:

![I = \frac{U_{\mathrm{ges}}}{R_{\mathrm{ges}}} =

\frac{\unit[9]{V}}{\unit[150]{\Omega}} = \unit[0,06]{A} = \unit[60]{mA}](../_images/math/8a6cd52dc4c8f5b1fdd94534f44baa6cf4967365.png)

Die Stromstärke beträgt somit

![I = \unit[60]{mA}](../_images/math/7e37bf18d01eb9b10efdb9593365e66dd33571f1.png) (an allen Stellen

der Reihenschaltung). Wiederum mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes können damit

die beiden Teilspannungen

(an allen Stellen

der Reihenschaltung). Wiederum mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes können damit

die beiden Teilspannungen  und

und  an den beiden Widerständen berechnet werden:

an den beiden Widerständen berechnet werden:![U_1 &= R_1 \cdot I = \unit[100]{\Omega} \cdot \unit[0,06]{A} = \unit[6]{V}

\\[6pt]

U_2 &= R_1 \cdot I = \unit[50]{\Omega} \cdot \unit[0,06]{A} = \unit[3]{V}](../_images/math/337902fa63a375e37b9d5a8c34e2c3eacc05a2a7.png)

Die beiden Teilspannungen

und

und  betragen somit

betragen somit

![\unit[6]{V}](../_images/math/96456f72a188a973330fe6e04ec5db948076876c.png) bzw.

bzw. ![\unit[3]{V}](../_images/math/bbb363d2c6e80babe898c73e95016fba9d64e015.png) . In der Summe ergeben sie die

Gesamtspannung

. In der Summe ergeben sie die

Gesamtspannung ![U_{\mathrm{ges}} = \unit[9]{V}](../_images/math/b9e5cd20159ad9c1edd1ac66b4ba20df5fd58ab1.png) , zueinander stehen sie

im gleichen Verhältnis wie die Werte

, zueinander stehen sie

im gleichen Verhältnis wie die Werte  und

und  der

Widerstände

der

Widerstände  .

.

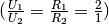

Bei einer Parallelschaltung ist der Kehrwert des Gesamtwiderstands

gleich der Summe der Kehrwerte der

einzelnen Widerstandswerte; für eine Reihenschaltung zweier Widerstände

gleich der Summe der Kehrwerte der

einzelnen Widerstandswerte; für eine Reihenschaltung zweier Widerstände

![R_1 = \unit[100]{\Omega }](../_images/math/765718886c822c300c5a329d7d8965dc29065630.png) und

und ![R_2 = \unit[50]{\Omega }](../_images/math/a752085645cb717fce54b71371860f7b6febbf4f.png) gilt

somit:

gilt

somit:![\frac{1}{R_{\mathrm{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} =

\frac{1}{\unit[100]{\Omega }} + \frac{1}{\unit[50]{\Omega }} =

\unit[\frac{3}{100} ]{\frac{1}{\Omega }}](../_images/math/9c9cf70ccbf4501b810c0f21debabfbcba68ac48.png)

![\Rightarrow R_{\mathrm{ges}} = \unit[\frac{100}{3}]{\Omega } \approx

\unit[33,3]{\Omega }](../_images/math/1216fcede87d2152d8466144f4b0ba87d2f847a8.png)

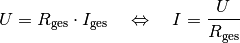

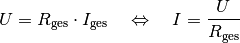

Durch Einsetzen des Werts der anliegenden Spannung

![U = \unit[9]{V}](../_images/math/3ee4ddce6280e2707c96845d95a394815f2bbcfc.png) und des Gesamtwiderstandes

und des Gesamtwiderstandes ![R_{\mathrm{Ges}} = \unit[33,3]{\Omega }](../_images/math/b22aad8098dabe9295e52246f444b1b6e57eea05.png) in

das Ohmsche Gesetz

in

das Ohmsche Gesetz  folgt damit für die im

unverzweigten Teil fließende Stromstärke

folgt damit für die im

unverzweigten Teil fließende Stromstärke  :

:

![I_{\mathrm{ges}} = \frac{U}{R_{\mathrm{ges}}} =

\frac{\unit[9]{V}}{\unit[33,3]{\Omega }} = \unit[0,27]{A} =

\unit[270]{mA}](../_images/math/8d3c22715cbd262b5e429786af227b4d45b516bc.png)

Die Stromstärke beträgt im unverzweigten Teil der Schaltung somit

![I =

\unit[270]{mA}](../_images/math/0d01640276f473b918ebf627e0804b6ccf6259b7.png) .

.

Bei einer Parallelschaltung lässt sich der Kehrwert des Gesamtwiderstands

als Summe der Kehrwerte der einzelnen

Widerstandswerte berechnen:

als Summe der Kehrwerte der einzelnen

Widerstandswerte berechnen:![\frac{1}{R_{\mathrm{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} =

\frac{1}{\unit[100]{\Omega }} + \frac{1}{\unit[470]{\Omega }} +

\frac{1}{\unit[1\,000]{\Omega }} \approx \unit[0,013]{\frac{1}{\Omega } }](../_images/math/f68eff3f36b1efa238acdd1ddbda20153098a3ef.png)

![\Rightarrow R_{\mathrm{ges}} \approx \unit[76,2]{\Omega }](../_images/math/374e9373038412d5f4d74c0f5ae5f04601cce14f.png)

Die Spannung

![U= \unit[9]{V}](../_images/math/d51b6cce6cb884904bf0d19a3943aebdd2ab8d5c.png) bleibt an allen Stellen der

Parallelschaltung unverändert. Die Gesamt-Stromstärke

bleibt an allen Stellen der

Parallelschaltung unverändert. Die Gesamt-Stromstärke  sowie die Stromstärken

sowie die Stromstärken  durch die Widerstände

durch die Widerstände

lassen sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes

berechnen:

lassen sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes

berechnen:![I_{\mathrm{ges}} = \frac{U}{R_{\mathrm{ges}}} &=

\frac{\unit[9]{V}}{\unit[76,2]{\Omega}} =~ \unit[0,12]{A} \\[6pt]

I_1 = \frac{U}{R_1} &= \frac{\unit[9]{V}}{\unit[100]{\Omega}} =~

\unit[0,09]{A} \\[4pt]

I_2 = \frac{U}{R_2} &= \frac{\unit[9]{V}}{\unit[470]{\Omega}} =~

\unit[0,02]{A} \\[4pt]

I_3 = \frac{U}{R_3} &= \frac{\unit[9]{V}}{\unit[1\,000]{\Omega}} =~

\unit[0,01]{A}](../_images/math/ed31bfb18cfb3910157f968b4ec3f0717b0f3d1a.png)

Bei einer Reihenschaltung lässt sich der Gesamtwiderstand

als Summe der einzelnen Widerstandswerte berechnen:

als Summe der einzelnen Widerstandswerte berechnen:![R_{\mathrm{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 = \unit[100]{\Omega } +

\unit[470]{\Omega} + \unit[1\,000]{\Omega} = \unit[1\,570]{\Omega}](../_images/math/b4f18246f9ebde7092925a8d3464700136da1c77.png)

Durch Einsetzen der anliegenden Spannung

![U_{\mathrm{ges}} = \unit[9]{V}](../_images/math/b9e5cd20159ad9c1edd1ac66b4ba20df5fd58ab1.png) und des Gesamtwiderstands

und des Gesamtwiderstands ![R_{\mathrm{ges}} = \unit[1\,570]{\Omega}](../_images/math/d3e35bd0f37e7e584ba80d90ba5e5117f143d07d.png) in

das Ohmsche Gesetz folgt:

in

das Ohmsche Gesetz folgt:

![I_{\mathrm{ges}} = \frac{U}{R_{\mathrm{ges}}} =

\frac{\unit[9]{V}}{\unit[1570]{\Omega}} \approx \unit[0,0057]{A} =

\unit[5,7]{mA}](../_images/math/458dfc526bddc1cfb14be39e19dd99b0c9178fc4.png)

Auch die an den einzelnen Widerständen anliegenden Spannungen lassen sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes berechnen, wenn für die Stromstärke

![I = I_{\mathrm{ges}} \approx \unit[0,0057]{A}](../_images/math/f916c2844760f85655e141420032d6d181a597e4.png) eingesetzt wird:

eingesetzt wird:![U_1 &= R_1 \cdot I \approx \unit[100]{\Omega} \cdot

\unit[0,0057]{A} \approx \unit[0,6]{V} \\[4pt]

U_2 &= R_2 \cdot I \approx \unit[470]{\Omega} \cdot

\unit[0,0057]{A} = \unit[2,7]{V} \\[4pt]

U_3 &= R_3 \cdot I \approx \unit[1\,000]{\Omega} \cdot

\unit[0,0057]{A} = \unit[5,7]{V}](../_images/math/680d6537899ebfd71ca49a9e47ca62d47c881494.png)

Die Summe der drei Teilspannungen entspricht (von Rundungsfehlern abgesehen) wieder der Gesamtspannung

![(U_{\mathrm{ges}} = U_1 + U_2 + U_3 =

\unit[9]{V})](../_images/math/29e3068dac40f0eb8d6c36ff3d6bc6c1baeef1ca.png) .

.

Die Parallelschaltung der beiden Widerstände

![R_1 = \unit[470]{\Omega}](../_images/math/26eba7af3f3d79f8e6da3a57bab7e9e63c5c0d24.png) und

und ![R_2 = \unit[220]{\Omega}](../_images/math/754bdd90adbbb7e05c8969b2832f4393b562b6fa.png) wirkt nach außen wie ein einzelner

„Ersatzwiderstand“

wirkt nach außen wie ein einzelner

„Ersatzwiderstand“  mit folgendem Wert:

mit folgendem Wert:![\frac{1}{R_{\mathrm{Ers}}} = \frac{1}{R_1 } + \frac{1}{R2} =

\unit[1]{\unit[470]{\Omega }} + \unit[1]{\unit[220]{\Omega}} \approx

\unit[0,0067]{\frac{1}{\Omega}}](../_images/math/aa4c69f4fc970c45ee13cb16fa4913fc37b63bec.png)

![\Rightarrow R_{\mathrm{Ers}} \approx \unit[150]{\Omega }](../_images/math/5f3bc0905b8e5f9d03410fce7f771fc48618db70.png)

Der gesamte Stromkreis kann damit als eine Reihenschaltung des Ersatzwiderstands

![R_{\mathrm{Ers}} \approx \unit[150]{\Omega}](../_images/math/6930dcdda06b8097bdc22b62c1824eda65c44187.png) und des Widerstands

und des Widerstands ![R_3 = \unit[560]{\Omega}](../_images/math/0a48ff941ee0ed7ffcb1051d4d5c40c81c6b79f7.png) aufgefasst

werden. Für den Gesamtwiderstand

aufgefasst

werden. Für den Gesamtwiderstand  folgt:

folgt:![R_{\mathrm{ges}} = R_{\mathrm{Ers}} + R_3 \approx \unit[150]{\Omega } +

\unit[560]{\Omega} = \unit[710]{\Omega}](../_images/math/d1263d97a89d06ef982db1d73232e29caae57ee2.png)

Mit dem Ohmschen Gesetz lässt sich in Folge die Stromstärke

im unverzweigten Teil des Stromkreises

im unverzweigten Teil des Stromkreises ![(U_{\mathrm{ges}} =

\unit[9]{V},\, R_{\mathrm{ges}} \approx \unit[710]{\Omega})](../_images/math/411b86e4590116128bbe2ccecd0e5dabcf9b5a8f.png) bestimmen:

bestimmen:

![I_{\mathrm{ges}} = \frac{U_{\mathrm{ges}}}{R_{\mathrm{ges}}} \approx

\frac{\unit[9]{V}}{\unit[710]{\Omega}} \approx \unit[0,013]{A} =

\unit[13]{mA}](../_images/math/2dd5b4e1f205f3110ea3c104950967d52899896d.png)

Mit

![I = I_{\mathrm{ges}} \approx \unit[0,013]{A}](../_images/math/8daa75c292d99e37326d034a03e60e13cce897a4.png) lassen sich die an

den Widerständen

lassen sich die an

den Widerständen  und

und  anliegenden

Spannungen

anliegenden

Spannungen  bzw.

bzw.  bestimmen:

bestimmen:![U_{\mathrm{Ers}} &= R_{\mathrm{Ers}} \cdot I \approx \unit[150]{\Omega} \cdot

\unit[0,013]{A} \approx \unit[1,9]{V} \\[6pt]

U_3 &= R_3 \cdot I \approx \unit[560]{\Omega} \cdot

\unit[0,013]{A} \approx \unit[7,1]{V}](../_images/math/9492383631a02e37bf10c30d97f3719983db8d80.png)

Die Spannung

![U_{\mathrm{Ers}} \approx \unit[1,9]{V}](../_images/math/e449b02eb6b99679dd7c421798c59ea145e121ae.png) liegt an beiden

parallelen Widerständen

liegt an beiden

parallelen Widerständen  und

und  an. Für

die Stromstärken

an. Für

die Stromstärken  und

und  in diesen

beiden Stromzweigen ergibt sich somit:

in diesen

beiden Stromzweigen ergibt sich somit:![I_1 = \frac{U_{\mathrm{Ers}}}{R_1} \approx

\frac{\unit[1,9]{V}}{\unit[470]{\Omega}} \approx \unit[0,004]{A} \\[6pt]

I_1 = \frac{U_{\mathrm{Ers}}}{R_2} \approx

\frac{\unit[1,9]{V}}{\unit[220]{\Omega}} \approx \unit[0,009]{A}](../_images/math/fc9035776df4078f4181f010057795ef7276cb86.png)

Die Summe der beiden Stromstärken ist wiederum gleich der Stromstärke

im unverzweigten Stromkreis.

im unverzweigten Stromkreis.

Anmerkungen:

| [1] | Durch eine Parallelschaltung mehrerer Batterien oder Akkus kann allerdings deren gespeicherte Energiemenge und damit die „Haltbarkeit“ der Stromquelle vergrößert werden. |